Perderse en la música

- Fran Bakovic

- 7 ago 2023

- 9 Min. de lectura

Actualizado: 5 sept 2023

Hace poco más de una semana, las redes sociales y medios de comunicación lloraron la muerte de una de las artistas más importantes de nuestros tiempos. Mientras Sinéad O’Connor rompía esquemas y denunciaba las atrocidades del mundo, por este lado del hemisferio, otra artista tejía su obra al margen de la industria. Allí desde el silencio mediático, se dio a conocer como vocalista de la banda Suárez. Un “grupo arquetípico y pionero de la revolución independiente que sacudió a la Argentina desde el inicio del nuevo siglo” describe Yumber Vera en Página 12 el día de su muerte.

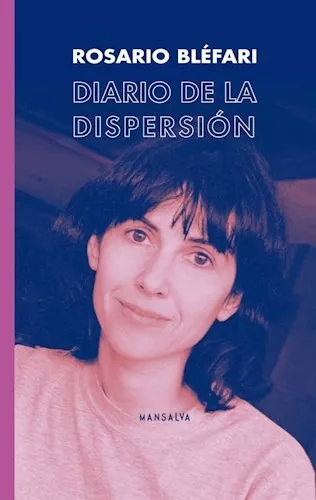

Afectada por una avanzada enfermedad, la artista Rosario Bléfari falleció a los 54 años un 6 de julio de 2020. A tres años de su muerte se publica su primer libro póstumo Diario de la dispersión. Refrescante y honesto como toda su obra. Fue cantante, actriz y compositora. Sus canciones y cuentos fluyen desde el instinto, así se sienten y así lo declara ella misma en este relato. “Celebré la dispersión como método a partir de cierto momento de la vida en el que me di cuenta que no estaba mal, que era una manera de hacer”, dice en su diario.

Sin intelectualizaciones, sin buscar el éxito a través de la imposible novedad, algo distinto a lo genuino. Sus canciones y cuentos fluyen desde el instinto, así se sienten y así lo declara ella misma en este relato. En su pensamiento, una buena canción es la que puede ser reproducible por cualquier músico que maneje un par de acordes.

En todas las disciplinas artísticas existe ese no sé qué ante la pregunta, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? “Mi hermano es músico, pero de esos de verdad” me dijo una persona a la que recién conocía como trofeo de otro. Un título o estudios profesionales simplifican la respuesta, una boleta de honorarios o un contrato de trabajo, pero hay quienes no saben si pueden validarse en su quehacer. ¿Qué hace que un compositor sea compositor? “El que compone una y otra vez”, me respondió un maestro egresado de la carrera de composición en la Universidad de Chile.

Esta estructura social pasa por el lado para Bléfari sin tocarla. Su diario no es el relato de quien quiere romper un esquema, sino que se propone aportar con la arista de quien no trabaja para el bien de la industria. Su misión está más atada a la responsabilidad que siente de dejar un legado a su única hija. Es una suerte de conclusión acerca de lo vivido, llena de divagaciones y caminos que se abren como ramas de un árbol. La dispersión es y será un proceso creativo efectivo y amoroso para quien lo ejerce. Aunque duda de su propio método, decide perderse en esta hipótesis como primer gesto para comprobarla.

En el año 2016 vino a Santiago de Chile para participar con su banda solista en la Furia del Libro. Paseando por los puestos ubicados por los patios del GAM se topó con una editorial que publicaba partituras. La música también es un texto. Un lenguaje compuesto de señales rítmicas y doce notas en nuestro sistema musical. Por encargo y también voluntad, se propuso dejar registro de sus temas hechos al aire en un cancionero escrito. Esos que se venden en los quioscos para llevarse al fogateo. Cuando componía buscaba no quedarse en lo obvio y previsible, “pero tampoco está bueno que haya algo que no se llegue a entender o esté demasiado desparejo, como si le faltara algo...Si el que toca cree adivinar lo que vendrá eso le facilitará la lectura y la ejecución".

Eso que parecía simple para ella, no era tan fácil de llevar a escritura. Es la dificultad de la empresa la llevó a relatar su experiencia en este Diario de la dispersión. De la intención de transcribir sus canciones devienen pensamientos y acciones tan aleatorias como la de zurcir calcetines postergados por años y tocar envoltorios de papel guardados para convertirlos en un algo que podría llegar a ser una obra de arte. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Y es que no todas las ideas llegan a puerto. En el camino, Rosario escribe un libro que ilumina el proceso creativo y me produce un tremendo alivio.

Me declaro una dispersa. Esa que sobrevivió la universidad con apuntes ajenos. Con los años me he llenado de métodos para ser funcional, idealmente eficiente y efectiva para no caer en la mediocridad de la parálisis mental. Ser disperso para llegar a algo no significa someter al otro a las divagaciones propias. En cada canción hay un compromiso de darse a entender. Por más rebuscada y atonal que sea la obra, fue hecha para los oídos de otro, porque nadie quiere existir solo para sí mismo.

Un poco para obligarme a crear y de paso quizás aprender algo nuevo, me inscribí hace unos años en un taller de escritura de canciones. La primera clase fue tomar una idea al azar y escribir una página. Ahí mismo en la sala. Quince minutos por reloj y sin la obligatoriedad de leerlo en voz alta para evitar el bloqueo y superar la famosa hoja en blanco.

En la segunda clase tuvimos que contar sílabas para darle ritmo a los versos; en la tercera, aprender las distintas formas de la rima. Utilizar cuartetas octosílabas, décimas y otras formas tradicionales son tareas obligadas que hoy resuelvo utilizando Chat GPT. Entiendo el punto de forzar este método. Mucho antes de la escritura se cantó para recordar y transmitir por generaciones lo relevante: rima, ritmo, repetición y entonación son sin duda efectivos para la memoria colectiva. Se me vienen a la mente todas esas canciones con las que aprendí el abecedario y las tablas de multiplicar. Sin duda la estructura es necesaria para la comunicación.

En la cuarta hubo que darle un sentido a la letra. El desafío final fue copiar el estilo de maestros como Silvio Rodríguez. En los programas de escritura de canciones pareciera haber una clara predilección por la lírica bien contada. ¿Acaso una letra hermética tiene menos validez que una cristalina en su lectura? Algo así como César Vallejos versus Ricardo Arjona. La discusión creo que no tiene mucho sentido.

En resumen: Ninguna canción mía salió de ese curso, todavía recuerdo el contenido de lo enseñado que no es lo mismo que aplicarlo. Aún cuando aprendí técnicas para desbloquear y encausar la creación, aparece el inconveniente de tener un fin único.

No pretendo ser maximalista y declarar que la dispersión es la única vía posible. Más bien, lo hago para desmitificarla como un fenómeno indeseado que debe ser controlado con la tan anhelada disciplina que concluye en el virtuosismo.

Unos pisos más abajo en mi edificio, vive un joven concertista de piano. A las 8:30 am ya se le escucha tocando. Los días que trabajo desde casa compruebo que su jornada se extiende por 8 horas, otras veces más. En algún momento pensé que su práctica se interrumpía por alguna grabación, pero la repetición de los pasajes insistiendo en la impecabilidad de la ejecución me confirmó que era sólo él, un virtuoso disciplinado que me recuerda todos los días lo que no he logrado y a su vez me deleita y emociona.

Abogo por no confundir la dispersión con inacción, la falta de resultados con la flojera. La dispersión es avanzar sin miedo, la inacción es una parálisis. Desde hace unos años la palabra procrastinación se volvió motivo recurrente de memes de músicos. Un mal de nuestros tiempos que nos impide desarrollar nuestras carreras.

Hay un artículo del New York Times que recomiendo: "Procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de las emociones". Trata justamente del "Getting Things Done" también conocido como GTD. Es decir, cómo dejar de ser alguien que posterga sus deberes.

Hace tiempo me apareció en Instagram la promoción de una App para dejar de procastinar. Una amiga hizo la prueba gratis para definir su plan y obviamente nunca empezó, ante lo cual fue bombardeada por una serie de correos con asuntos como “Deja de procastinar”.

Un deber es pagar los impuestos, llegar a la hora y entregar un informe. El hecho de que la creación también se haya vuelto un deber tiene sus consecuencias.

Sin ser malagradecida, es uno de los efectos negativos que tiene la política de la postulación a fondos para la creación. También tomé un curso para aprender a postular a fondos cosa que en este caso sí terminé. Para ganar el fondo, hay que tener una motivación funcional antes de crear y entregar lo que se comprometió. Si tal es un disco de canciones pop, no puedo devolver un manto hecho con restos de desechos plásticos por más fantástico que sea el resultado. Una de las mejoras que se incorporó en las bases fue incluir un período de creación/composición libre. Tratando de ser lo más eficiente posible con el presupuesto, llegué a 100 mil pesos mensuales para mi remuneración. No me adjudiqué el fondo, y no me consuelo en el hecho de que en gustos no hay nada escrito. La realidad es que mi postulación era mala porque creación y fondo concursable no son aliados de la dispersión.

La necesidad de perderse para reencontrarse tiene un efecto de creación involuntaria que sorprende incluso al mismo creador. La sorpresa caracteriza aquello que es genuino, único, algo que personalmente me emociona cuando la encuentro en la música u otra forma creativa. Puede que el resultado no sea novedoso, que se detecten influencias de otros, incluso citas explícitas u ocultas como en tantas canciones de Bob Dylan y The Beatles, pero que en el modo y contexto que se generan podamos ver esa chispa que en el flamenco se conoce como “duende". Es difícil describir de manera argumentativa qué significa "chispa" o "duende", así como lo es tratar de elevar la importancia de la magia sobre la ciencia. Algo que Shakespeare consiguió sin duda en La Tempestad.

El método científico debe ser una de las principales causas de la potencial y deseada industrialización de cualquier cosa. Es decir, prócer de la anti-dispersión. Las artes fueron un lugar de resistencia que por necesidades económicas e inminente riesgo de desaparición tuvo que adoptar su lógica. "La economía del conocimiento... consiste en una alianza obligatoria con la industria privada para obtener fondos públicos" dice Isabelle Stengers en Cómo pensar juntos. Esta filósofa de la ciencia se ha dedicado a criticar la adecuación de los científicos a la productividad. Conseguir una patente sería más fácil y barato que conseguir un resultado fiable.

La industria de la música es un fenómeno reciente. Diría que parte con la invención del fonógrafo en 1877 por Tomas Edison, quien inscribió más de mil patentes a su nombre. Para vender los aparatos, se necesitaba contenido para reproducir. Había que masificar los discos y matar varios pájaros de un tiro. Ya no era necesario ir a un espacio público para escuchar a tu artista favorito. En la intimidad del hogar, la prima pianista fue reemplazada por ídolos de otras partes del mundo. Se podía tener a Enrico Caruso, el cantante de ópera más famoso de comienzos del siglo XX amenizando la tarde familiar. Llegó a vender 1 millón de discos. De ahí a Marcianeke la historia se cuenta sola.

El crecimiento y poder de la industria posibilitó la aparición de personajes míticos como Elvis Presley, que incluso inspiró una nueva religión. La figura de productor y manager, cargos tomados de la jerga de los negocios, se volvió casi o tan relevante como la del músico. El primero, moldea el producto para ser lanzado; el segundo, se hace cargo de su distribución. Su relevancia alcanza su peak en la era discográfica de los 80s y 90s, esa que dio vida al rey y la reina del pop. Tanto Michael Jackson como Madonna tienen una visión artística multidisciplinaria. Muchas de sus canciones diría que son obras maestras en el sentido de permear la cultura, ser reproducibles y mantenerse en el tiempo. Ambos trabajaron con productores que puedo reconocer como músicos extraordinarios cuyas historias de vida los llevaron a buscar el éxito como medio para superar la pobreza y el racismo. Me refiero a Quincy Jones y Nile Rogers, los rey Midas de la industria. Todos ellos enfocados, disciplinados hasta lo patológico, virtuosos e inspirados.

Que existan ellos no minimiza esta defensa a la dispersión. No puedo dejar de pensar en el curso que tomó la vida de los ídolos del pop reciente. Como un virus, la explotación de la creación como bien de consumo termina consumiendo a sus creadores. “Lo que me nutre me destruye”, se titula la reseña de Rosario Bléfari a la película del mismo nombre. Se trata de una reflexión acerca de los trastornos alimentarios atizados por los estándares transmitidos a través de la publicidad e industria del entretenimiento. Whitney Houston, Kurt Cobain, Amy Winehouse, un elenco no menor de cantantes coreanos como Moonbin, y ahora Sinéad O’Connor han perdido la vida en el camino. Ellos no se perdieron en la música. Se perdieron a secas.

No se trata de estar en contra de la industria. Un montón de artistas han aprovechado este sistema para seguir creando y vivir bien, y de paso, pagarle un sueldo a montones de otros creativos de otras disciplinas. Ocurre que en el proceso de la factoría las canciones (y artistas) son "formuleicas". Comienzan a parecerse tanto entre sí como aquellos que se inyectan Bótox y ácido hialurónico en la misma clínica. Sus canciones podrían haber sido creadas por una inteligencia artificial cualquiera. Se me pierde de vista la humanidad.

Hay algo en esa lucha permanente de los músicos (y de cualquier artista) por encontrar el hilo de la creación que me enternece, inspira y motiva a seguir escuchando lo que tienen que decir y tocar. La máquina no tiene ese instinto masoquista. Y si fuera programada para tenerlo, el ser humano se convertiría en ese Dios que hace algunos años mató y que hoy corre el mismo riesgo.

Vuelvo a Rosario Bléfari para no terminar con la nota amarga. Su libro es una oda a hacer las cosas con amor y sin miedo al fracaso. Deja el encargo de su publicación como un regalo sabiendo que no recibiría créditos en vida. Fue bueno reencontrarla después de perderla.

![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)

![Viaje literario a la inteligencia de las hormigas [fragmanto de Vantablack]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_d657c0f563d2402889971da3684e82ec~mv2.webp)

![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_250,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)

![Amar, pecar, morir [en Autoícono, de Javier Llaxacondor]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_128,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_b15e576d8cff41bab1a901ec0d2b6ef6~mv2.webp)

![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_252,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)

![10x10 [fragmentos]](https://static.wixstatic.com/media/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.jpg/v1/fill/w_128,h_127,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/66ef13_c4b5f378917a496189f09fa3f89514d7~mv2.webp)